「ご当地T」は、ハードモードな王滝暮らしのユニフォーム?

村の観光案内所でも、ふとすれ違う人のコーディネートにも。

王滝村に滞在していると、よそでは見かけない、ちょっと個性的なTシャツを目にする機会が多いことに気づきます。

しかも、それは一種類ではなく、色もデザインも多種多様。

お土産として売られている一方で、村民の着用率もかなり高め。

王滝村にとってご当地Tはいわば、「ハードモードな王滝の暮らしのユニフォーム」のような存在にも、感じられるのです。

「王滝村ってちょっと、ご当地Tシャツ多くない?」

今回の企画は、そんな気づきからはじまった「冒険」。

いったいどんなご当地Tがあるのか、なぜそのTは生まれたのか。

源流をたどるべく、各地を訪ねてみました。

懐かしくてかっこいい」デザインで、地域外でも人気に

木曽谷を車で走っていると目にする、レトロかっこいい看板。

そこに書かれている「御岳百草丸」の文字を目にして、「ちょっと気になっていた」という人は、多いのではないでしょうか。

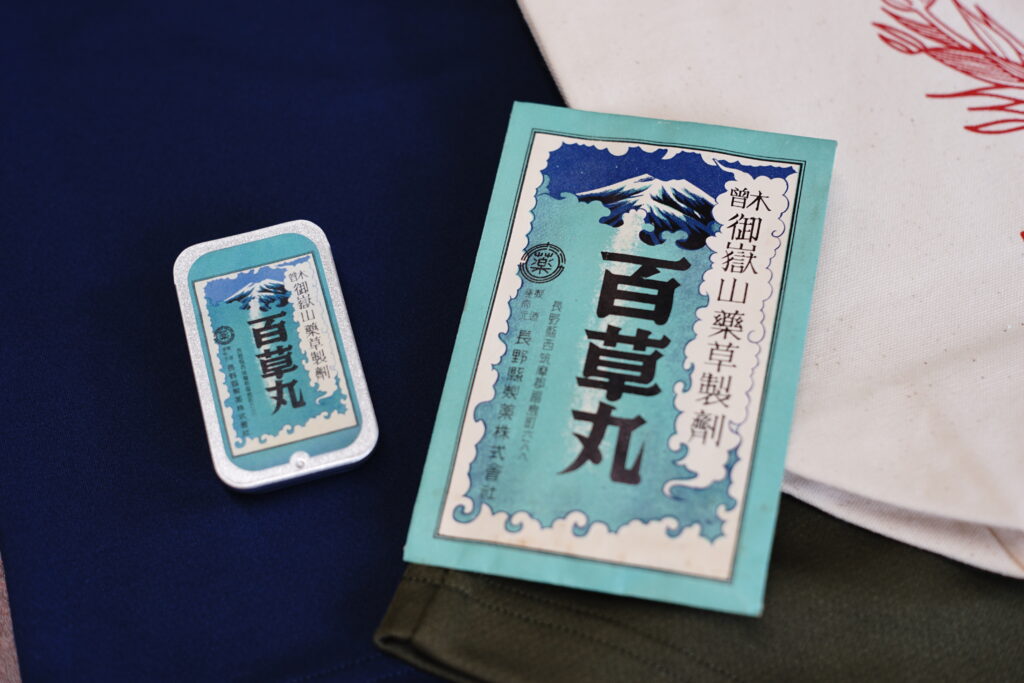

工場直営の売店でも、また近年は木曽周辺の道の駅でも。「百草丸」そのものよりも先に、なにやら神秘的なこの個性派グッズを手にしたことがあるという方も、多いかもしれません。

そもそも「百草」とは、江戸時代より御嶽の麓に伝わったとされる「胃腸薬」であり、丸剤となる「百草丸」は、長野県民馴染みの薬として愛されてきました。

もとをたどれば、関西地方で「陀羅尼助(だらにすけ)」の名で知られる、キハダなどの生薬を用いた伝承薬にさかのぼることができ、江戸時代に木曽地域に伝えられてからは、この薬を各家庭や組合組織のなかでで手づくりしていた、という時代がありました。

(薬を手づくりする地域・・・まさにハードモードです)。

現在は、この伝統をもとに製薬会社が薬品製造のルールにのっとって製造する、第2類医薬品に。地域2つの百草丸の製薬会社のうちの一つがここ、長野県製薬なのです。

登山客を意識し、速乾・UVカットのTシャツからスタート

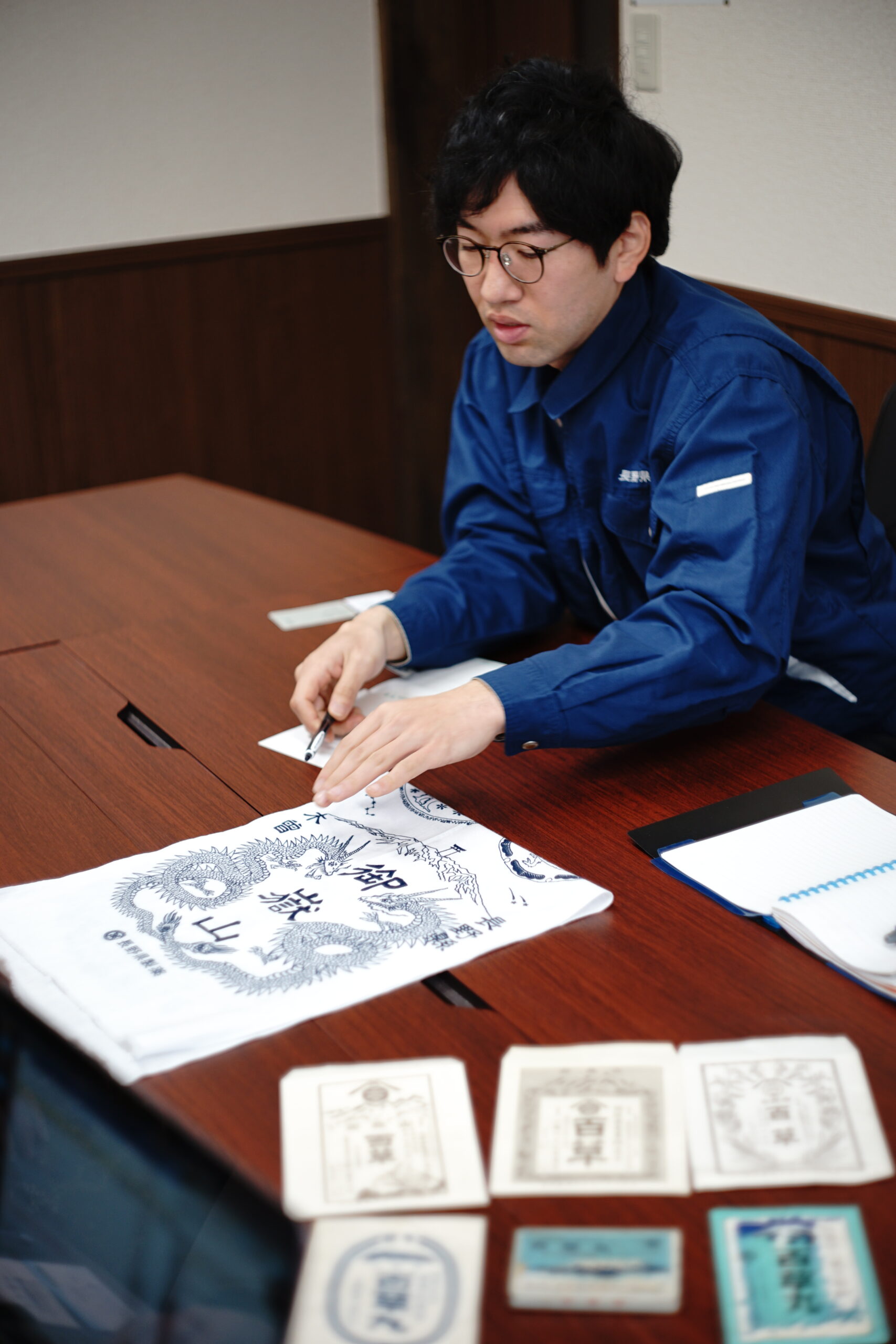

長野県製薬が、これまでの歴史的デザインを生かした百草丸Tシャツほかをつくることになったきっかけ。そこには、製薬会社特有の「悩み」もあったのだとか。立ち上げからその後の展開まで、深く関わってきた社員の⻆間洋平さんは、経緯についてこう話します。

「以前から、工場見学に来た若いお客様などから『百草丸のパッケージってかわいい、かっこいいよね』という声はいただいていたようです。一方で、薬としての百草丸そのものでいうと、『昔、おばあちゃん、おじいちゃんが飲んでいた』というような、遠い存在になりつつある、という現状があります。これをなんとか、若年層にも身近な存在にできないかと考えたとき、『グッズをつくろう』とのプロジェクトが動き出すことになりました」

もともと医薬品には厳しい広告宣伝の制限があり、一般的な商品のようにサンプルを渡すなどといったPRができません。そんななか、パッケージやロゴそのものをグッズ化する方法でなら、「まず名前を再認識し、身近に感じてもらうこと」が可能。なかでもTシャツは、真っ先に制作したいと考えたのだとか。

「私自身も登山をするのですが、速乾性がありUVカットもできるTシャツを(おんたけ)ロープウェイの売店や道の駅で販売したら喜ばれるのでは、と思ったんですね。そして現在では、その想定どおりに各所で販売されるようになっています」

地元の方にも、この機能性素材のTシャツは好評。その後製作された、綿100%のトレーナーとあわせて愛されています。

歴史的デザインに、時代のエッセンスを添えて

制作にあたり、⻆間さんが意識したのは、「昔のデザインのもつかっこよさを生かしながら、グッズとして受け入れられるようにアレンジをする」こと。

社内に保管してあった古い薬袋などをスキャニングし、画像上で汚れを落としてそのまま活用したものもあるものの、多くはあくまでもアイデアソースとし、生かしながら描き加えたり、描き換えたりしながら、「百草」と、この地域をとりまく世界を表現してきました。

たとえば、一番人気のこちらのTシャツ。

「御岳百草」の文字のまわりに、王滝村らしさがぎゅっと詰まっています。

「文字や一部のパーツは薬袋から引用しましたが、全体のデザインはオリジナルです。

百草丸が手づくりだった時代に使われていたという『コマクサ』(註:保護対象の希少な高山植物であるため、現在は使用していない)や、『トウヤクリンドウ』、『オンタデ』という植物のほか、信州の山らしく雷鳥を描いています。山の姿は、王滝村の田ノ原地区から見た御嶽山の姿です」

薬剤師の資格を持つとともに、野草や薬草にも詳しい⻆間さんいわく、「木曽地域は、百草丸が守り継がれてきたのも納得できるくらい、豊かな自然に恵まれた土地」なのだとか。

「江戸時代には、尾張藩が管轄する薬草園があったほど、日本の本草学において重要な意味をもつ土地なんです。そんな木曽地域らしさが伝わるよう、一つひとつのグッズのなかにメッセージを忍ばせて、これまで制作してきました」(⻆間さん)

各地から届く「百草丸愛」を、新しい力にかえて

⻆間さんは、実のお姉様(!)や、地域のイラストレーターの力も借りながら、手探りでデザインを作成。「ディティールまでミリ単位でこだわりながら」グッズを制作するとともに、SNSでの発信にも力を注いでいきました。

そんな活動のなかから、思いもよらぬ展開もあったとか。

「南信州ゆかりのアーティストや漫画家さん、著名なスポーツトレーナーさんなど、これまで当社とは無縁だと思われていたような(笑)みなさんから、百草丸愛を伝えていただいたり、グッズを面白がっていただいたり。ただ薬をつくっているだけでは得られないような、得難いご縁がたくさんつながったんです。

たとえばグリムスパンキーさんとは、百草丸の瓶を使った限定コラボグッズとしてキャンドルの制作もさせていただきました。本当に感謝しきれないことだと思います」

SNSでの小さな発信もつぶさに捉え、交流を続けてきた結果、Xのフォロワーは2025年3月現在で約1万人に到達。多くの「百草丸ファン」との出会いも果たしてきました。

「グッズやSNSを通して、全国の百草丸ファンに少しでも喜んでいただけたこと、そして何よりも多くの方々と繋がれたということは、私としても嬉しいことですが、何よりも会社にとって大きな財産であるように思います。なかには『百草丸が実家にあって、子供のころから手放せない存在なんです』と伝えてくださる方々もいました。

そういった言葉をいただく中で、百草丸がいかに日本人の暮らしに浸透し、なくてはならない存在であるか、気づかされるばかりです。」

たんにTシャツやグッズをつくるだけでなく、思いとともにそれを届けていくこと。そして、届けたあとも発信や交流を続けていくことで、いま人々のなかに新しい百草丸愛が芽生え始めているようです。

「元祖を辿れば1300年という長い歴史をもつ百草丸は、いまでもオウバクエキスのみからつくられた『無添加』のものが医薬品として販売されるほど、人の暮らしに近い薬。改めて、その存在に着目してもらい、日々のお守りとして身近に置いていただけたらと思います」

-1°

-1°