移住・定住を考える際、やはり気になるのが保育や教育の環境。

子どもたちのおかれる状況には、村のあり方さえ透けて見えてくるものです。そんななか王滝村では、小さいからこそアイデアいっぱいの保育が行われているようす。直接お邪魔し、なにげない一日を見学をさせていただくとともに、園長代理ほかみなさんにお話をお聞きしました。

園内に残る、「あの子が子どもだったころ」の足跡

王滝村保育園を訪れたのは、まだ雪の残る一月のこと。冷たい風が吹くこの日、子どもたちはゆっくりと園内での時間を過ごしていました。

2024年度当時、全園児数は8名。この日は風邪や都合休で年長さんはお休み。年中さんと年少さん、合計3名の園児が来園していました。

ちなみに1歳6ヶ月から受け入れ可能で、園の定員は45名。「新しい園児さんはいつでもウェルカム」と言ってよい状況でしょう。

しかし、室内を案内いただくと、廊下や各部屋に先生方や子どもたちが手づくりしたであろう飾りや掲示物がいっぱい。広々とした園内は穏やかで、あたたかい雰囲気に包み込まれているようでした。

子どもたちは登園後、朝の全体活動の時間が終わると、年齢ごとにそれぞれの部屋にわかれて昼食までの時間を過ごしています。

年中さんクラスでは、地元の木を使ったつみきのようなおもちゃに夢中。お部屋をつくったり、なかに入れそうなほど大きな建造物(!?)に挑戦したりと、それぞれ熱心に手を動かしていました。

年少さんクラスをのぞいてみると、先生とマンツーマンでたっぷり遊びを楽しんでいるようす。どちらものびのび、楽しそうです。

1971年、村唯一の保育園として誕生した王滝村保育園。以来、村に生まれたほとんどの子どもがこの保育園を卒園し、小学生へと進学していきます。

現在、園長代理を務めている松越暁美さんも、そんな卒園生のひとり。愛知県で保育士として経験を重ねたのち、約20年前にUターン。木曽町の保育園で勤務したのち、懐かしい思い出の詰まったこの王滝村保育園で働くこととなりました。

「たとえば、この椅子も、私が通っていたときに年長さんがつくってくれた椅子なんです」と、いまも園に残る自身の保育園時代の思い出を語ってくれた松越さん。

「私のように保育士として戻るだけでなく、結婚して子どもが生まれ、保護者としてこの保育園に通うようになる、そんな大人もこの村には少なくないんです」

お昼は園内の手づくり給食で

さて、園内をゆっくり探索していると、いい匂いがただよってきました。もうすぐ給食の時間。王滝村保育園の給食は、すべて園内の給食室で手づくりされています。

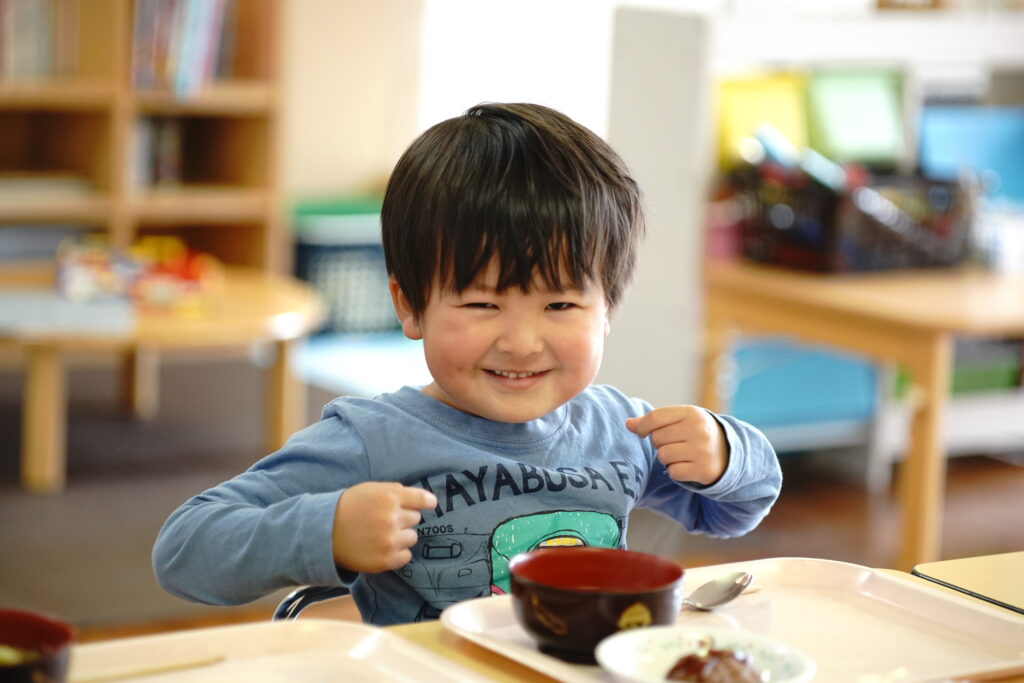

この日のメニューは、年少さんのTくんのお誕生日をお祝いする、リクエスト献立!

メニューはハンバーグと、チキンライス、みかんサラダに、ABCスープでした。

「赤いごはん(ケチャップライス)が食べたかったんだよね」と、先生。Tくんは大好物が並ぶとあって、とってもうれしそうです。

その他の献立予定もみせていただくと、カレーうどんやししゃもフライ、マカロニサラダなど、どれもバラエティ豊富でおいしそうなものばかり。子どもたちの成長に欠かせない栄養を考えながら、ていねいにつくられていることがわかります。

そして、「そうそう、給食といえば、この園にずっとりんごを寄付してくれていた方がいるんです」と松越さん。

「じつはこの村は一度財政破綻を経験していて、園の運営もとても厳しい時代があったんです。そんなとき、ニュースを目にした南信州のある方が、『子どもたちに食べてもらいたい』りんごを送ってくださって。以来、経済が持ち直したあとも20年近く、毎年ご寄付を続けてくださったんです」

南信州と木曽、遠からぬ距離でありながら、直接お会いすることはなかったという、その方と保育園の子どもたち。「みんなでりんご狩りに行ったら、会いに行けるかもしれないね」と話していた矢先に、訃報が届いたのだそう。

「でも、奥様にご挨拶に行けたらと、いまみんなで話しているところです」

そんなエピソードからも、多くの方に見守られた保育園の姿がにじむようです。

一人ひとりに目を向け、耳を傾けて

人数こそ少ないながらも、どのクラスにも穏やかであたたかい時間が流れているのが印象的だった、保育時間。改めて松越園長代理に、お話をお聞きします。

都市部での保育も経験し、生まれた村の保育園での日々はいかがですか?

「そうですね、愛知にいたころは1クラス30人程度をまとめる保育をしていましたので、いまはゆったりと子どもたちに向き合える環境が魅力だなと感じています。

それとやっぱり、自然の豊かさ。村ではわざわざ探しに行かなくても、自然の遊び場にこと欠かないのが良いですよね。

じつは、愛知の時代からできるだけ子どもたちをお散歩に連れ出して、自然のなかで遊ばせていたんです。その園で、あるお母さんに長野に帰ることを伝えたら『ようやく先生がやりたかった保育ができるじゃん』と言われて。そのとき、『ああ、私ってやっぱりそう思って行動していたんだな、それが親御さんにも伝わっていたんだな』って、感じました」

もうひとり、職員室で作業をしていた保育士の河口富子さんに「魅力」をお聞きすると、「職員みんなで、園にいる子どもたちみんなのことをみているところかしら」との答えがかえってきました。

「もちろん、いまはそれぞれのクラスがあり、担任が責任をもって保育をしています。けれど、この人数なので、枠にとらわれずに『あの子がこんなことをして面白かったよ』とか『あの子には、こんな声かけをしたらいいかもしれないね』とか、お互いに声を掛け合える雰囲気があるし、子どもたちも『この先生だけ』とならずに関係ができていく。それは保育士にとってもうれしいですね」

自然豊かな農村である王滝村のフィールドを生かしながら、一人ひとりに向き合う保育を重ねている、王滝村保育園。

園内には小さなさつまいも畑をつくり、実ったら焚き火上手な元園長先生の指導のもとで焼き芋大会。夏は近所の川で行われる魚の放流に参加したり、雪が降ればみんなでスキーウエアを着て外で雪遊びをしたりと、その遊びの豊かさに子どもたちがうらやましくなります。

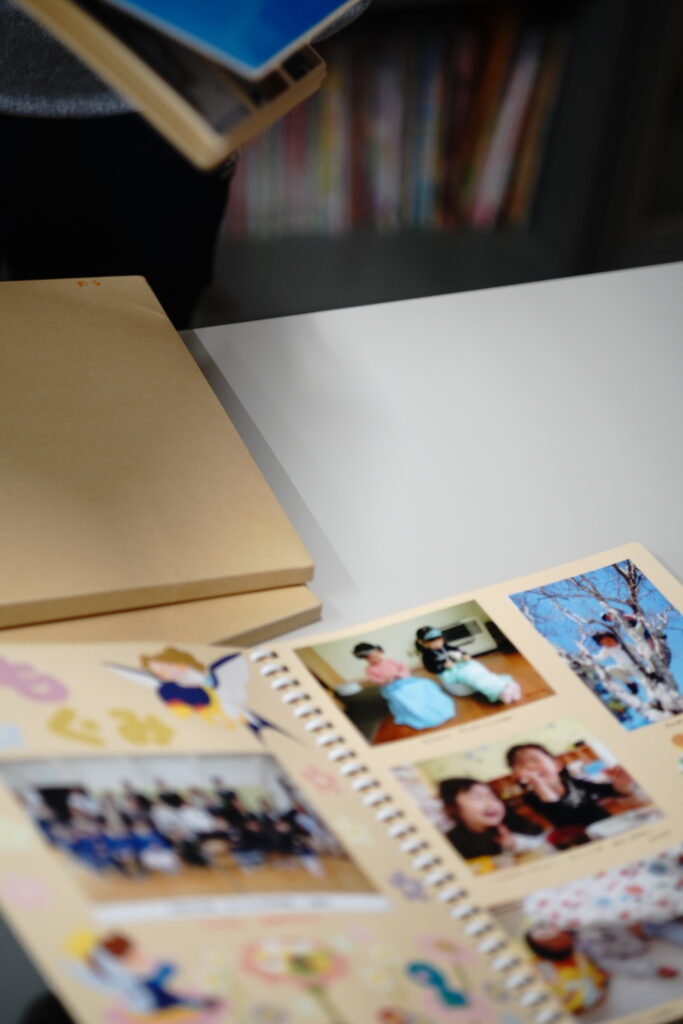

そして、最後に一つ。松越さんは、ちょうど卒園に向けて準備中だった、「伝統のようにつくっている」というとあるプレゼントを見せてくれました。それは・・・

園児一人ひとりのオリジナルでつくられた、思い出の卒園アルバム。

保育園生活のなかで撮影された写真を集め、その子ごとのイメージに合わせて綴られた、世界にたったひとつのアルバムです。

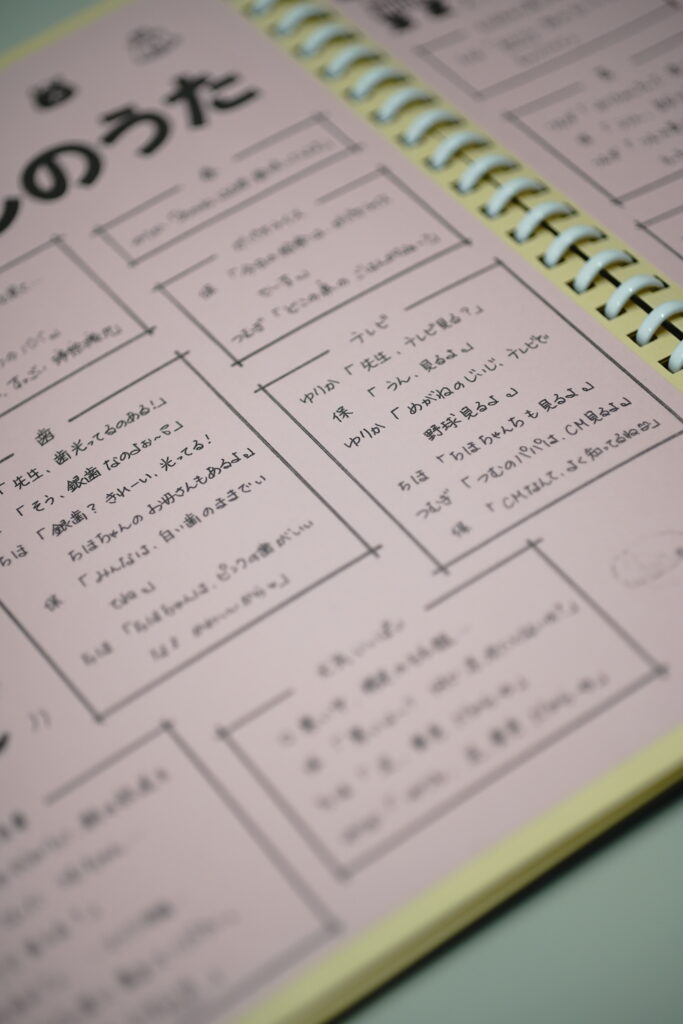

写真とともに目を奪われたのは、子どもの日々の小さなつぶやきや会話をまとめた「ほしのうた」。今年のアルバムには、たとえばこんな会話が。

園児 「先生、歯光ってるのある!」

保 「そう、銀歯なのよぉ〜」

園児「銀歯?きれーい、光ってる!◯ちゃんのお母さんもあるよ。」

保 「みんなは、白い歯のままでいてね。」

園児「◯ちゃんは、ピンクの歯がいいな、かわいいから♪」

慌ただしい子育ての日々のなか、保護者さえも記憶が遠のいてしまいそうな、乳幼児期時期ならではの言葉たちの記録。それは、成長した子どもたちにもきっと、最高の宝物になることでしょう。

「私たちは、いまも昔も変わらず、ここにあるものを生かしてできることで、保育をしているだけなんです」。

2023年、王滝村保育園が自然保育を行う園として長野県が定める「信州やまほいく」に認定されたことに触れると、松越さんは控えめにそう話します。けれどここではずっと、村の豊かな環境を生かした心の通うあたたかな保育が受け継がれているーー。そのことを、胸いっぱいに受け取って、あたたかな気持ちで園をあとにしました。

21°

21°